1. 修正大血管転位(ccTGA)

症例:7か月 男児

主訴:徐脈(完全房室ブロック)

現病歴:近医産婦人科出生後,生後3日目に心雑音を指摘され,生後10日目に前医小児科を受診し,ccTGAと診断され,心室中隔欠損(VSD)も肺動脈弁狭窄(PS)も認めなかったため,近医で経過観察となった.生後7か月で完全房室ブロックを認めて当院に紹介受診した.

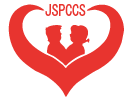

心エコー検査:中等度三尖弁閉鎖不全(TR)(Fig. 1A).

心電図:完全房室ブロック(Fig. 1B).

経過:本人の症状は特に認めなかったが,ホルター心電図で心拍数の日内変動なく,BNP 3,880 pg/mLと高値であり,ペースメーカ植え込みは早期に必要と考えた.その時点では,乳児期の半永久的な緩い肺動脈絞扼術(PAB)といった考え方が我々のチーム内では選択肢としてはあがらず,TR軽減のためにPABを施行すると将来的にダブルスイッチ手術(DSO)を目指す方向になる可能性が高いと考えられ,ペースメーカ植え込み手術のみ行うべきか,PABも同時に行うべきか院内カンファレンスで意見が分かれた.最終的には,ペースメーカ植え込みののちTRの程度を見てからPABを行っても手遅れにはならないと考え,まずペースメーカ植え込み術を施行した.

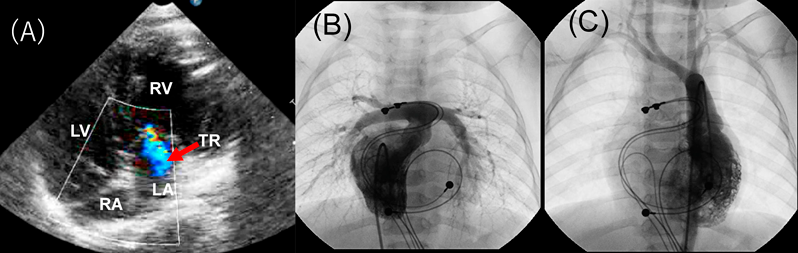

ペースメーカ植え込み後の心エコー検査:軽度TR(Fig. 2A).

ペースメーカ植え込み後の心カテーテル検査:解剖学的左室拡張末期容積(LVEDV)68% of normal(Fig. 2B),解剖学的右室拡張末期容積(RVEDV)88% of normal(Fig. 2C).

術後経過とその後の方針決定過程:結果的に,TRは改善し,解剖学的LVEDVがカテーテル検査の推定値でやや低めとなり,BNPも44 pg/mLと著明に低下したため,積極的にPABを進める根拠が少ないと考え当院では経過観察の方針とした.VSDやPSといった合併疾患のないccTGAの治療は現在のところ確立したものがなく,乳児期のPABについてはMettonら1)からの早期成績の報告はあるものの遠隔期の成績ははっきりしていない.また,これまでのccTGAに対する文献報告として体循環の右室は長期遠隔期に心機能が低下する可能性が高いと報告されている2).一方でDSOのための左室トレーニングは早期に適切なタイミングでPABを施行しなければならないと報告されている3).

家族には当院の方針は,経過観察を行い,小児期早期(2~5歳までの間)にTRが悪化の際はその時点でPABを施行し,成人到達以後のTRの悪化の際は弁置換手術を行う予定で臨むことが現時点での最善との考えを伝えた.またTRに対しては弁形成の成績は弁置換に劣ることも伝えた.外来担当医の印象として家族のDSOの希望も感じていたため,もしDSOを希望されるならば早期にPABを行う必要があることから,再度カンファレンスを行い当院としても他院へのセカンドオピニオンを積極的に勧める方針とした.家族も広く意見を求めることを希望し,家族と相談のうえ全国4病院にセカンドオピニオンを依頼した.そのうち1施設(後述のセカンドオピニオンD施設)は当院の方針と類似しており,その施設からもまず家族に方針を伝えて納得されれば来院は不要との返答で,結局他の3施設に交通費,受診費用を自己負担で受診していただいた.

セカンドオピニオンA:

(以下,他施設の意見は「 」内に示す.)

「①内科側の意見:DSOについては,施設間で必ずしも同一の方針ではなく,DSOの術後予後が他の方針と比較して優れているかについて様々な意見がある.右心室を体心室とするする状態では一般的に40~50歳代で心不全になることが多いとされる.当院(施設A)ではTRが中等度あれば乳児期にPABをすることがある.

②外科側の意見:新生児期にTRが軽度のVSDを伴わないccTGAに対する治療方針としてこれが最善というエビデンスのある治療方針はない.現時点で適当な選択肢としては,(1)経過観察 (2)早期DSOを考慮した強めPAB (3)TRの予防を配慮しつつ,経過観察またはゆっくり左室トレーニングを目的とした緩めPAB,といった選択肢が考えられる.」

セカンドオピニオンB:

「ペースメーカ植え込みによりTRが著明に改善し,TRに関しては徐脈がかなり悪影響を及ぼしていた.今後,TRが再度憎悪する可能性は否定できない.

DSOを目指す場合,(複数回の)PABが必要になるが,低形成の解剖学的左室にPABを行うと左室不全を惹起する危険性が高い.左室容積を増やす方法としては,心房中隔欠損(ASD)を作成して左室容量負荷を増大させる手段がある.カテーテルで開窓する方法だが,開窓しても期待できる容量負荷が得られるかどうかは不明である.DSOの遠隔成績は必ずしも機能的修復術よりすぐれているわけではなく悪条件のDSOではむしろ遠隔成績は悪い.

家族が強くDSOを希望する場合には,まず左心不全をきたさない程度の緩めのPABを施行し,経過観察を行う選択肢も考えられる.」

セカンドオピニオンC:

「エコーの所見では軽いエプスタイン様三尖弁である印象を受け,その場合TRがあれば軽度であってもDSOを行った方が良いと我々の施設では考えている.当院(施設C)の成績は今までPABからDSOを試行した症例は6例で,1例は現在待機中である.これまでの症例では病院死,遠隔死,再手術を認めていない.この症例でDSOをするか経過観察をするかは,明確なエビデンスがあるわけではなく,外科医または施設の方針次第である.」

セカンドオピニオンD:

「はっきりした根拠には欠けるが,現在の状態で心機能回復を待ち,中等度以上のTRが残存すれば2~3歳時に三尖弁形成または三尖弁置換を行う方針が最良と思われる.段階的PABによる左室トレーニングを行い,DSOまたは1+1/2スイッチ手術を行う選択肢も考えられるが,左室低形成で左室壁が薄い印象があるためPABによるトレーニング効果が有効に得られるか判断に苦慮する.」

セカンドオピオン後の経過:

家族は熟考ののちDSOを希望し,C施設に治療の主体を移行した.1歳8か月時にPABを施行し,その後左室圧の上昇を待って,4歳10か月時にDSOを受け,術後経過良好で主としてC施設で外来経過観察が行われている.

2. 大血管転位(TGA)肺動脈閉鎖(PA)

症例:7か月 男児

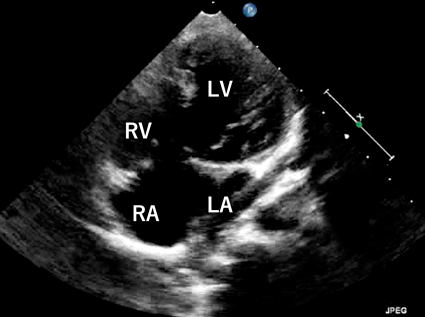

経過:在胎22週で心疾患を疑われ,胎児心エコー目的で当院を受診し,両大血管右室起始(DORV)の疑いにて37週1日,2,818 gで出生した.TGA, PA,動脈管開存症(PDA),VSD, ASDと診断し,VSDが大きく,右室が左室に比べて小さくフォンタン手術を必要とする可能性も考えられた.生後3週で右側修正Blalock–Taussig(BT)シャント術を施行し,4か月時にチアノーゼの進行を認めたが,心内修復術を行うには体格が小さく5か月時に左側BTシャント術の追加を行った(Fig. 3A, 3B).術後8秒の心停止が見られ,ペースメーカ植え込み術も施行した.1歳2か月時の検査でやはり右室が左室に比べて小さく,三尖弁弁輪径が91% of normalと若干小さめの評価であり,右室の容量が減るラステリ手術での2心室修復を目指すことに懸念があった.

心エコー検査:三尖弁輪径13.5 mm(91% of normal),僧帽弁輪径16.7 mm(121% of normal),VSD 14×20 mm(Fig. 4).

心カテーテル検査:中心静脈圧10 mmHg,右室収縮期圧76 mmHg,左室収縮期圧76 mmHg,平均左肺動脈圧38 mmHg,平均右肺動脈圧15 mmHg,左室拡張末期容積219% of normal,右室拡張末期容積128% of normal

その後の経過:院内カンファレンスでの治療方針として,①フォンタン手術を最終目標とするグレン手術,②ラステリ手術での二心室修復,③大動脈基部転位術手術での二心室修復という3つの選択肢が話し合われた.①の選択肢に関しては心カテーテル検査で左肺高血圧を認めるため否定的な意見が多く,②に関しては心内トンネルを作成するとさらなる右室容量の低下と遠隔期の左室流出路狭窄が懸念されたが,これまで類似した症例の経験が多く,再現性の高い治療と考えられた.③に関しては症例の経験が少なく,長期的には左室流出路がストレートで左室機能によいと思われるがはっきりとしたエビデンスに乏しく,術式が複雑で冠動脈移植による新たな問題が発生することが懸念された.

このディスカッション後に家族に複数の治療の選択肢を提示したうえで,当院では総合的にラステリ手術での二心室修復を家族に勧めたところ,家族は他の選択肢について他施設の意見を聞きたいという希望があり,他院にセカンドオピニオンを依頼した.

セカンドオピニオンE:

「ラステリ手術は有力な選択肢であるが,右室容量が小さくなる心配はある.またこれまで指摘されていないが筋性部VSDが放置できないといった問題もはらむ.フォンタン手術を見据えたグレン手術は手術方法としてはシンプルであるが,左肺動脈の肺高血圧を認める現在は現実的な治療方針ではない.Truncal switchまたは大動脈基部転位術といった手術は,端的にはハイリスク,ハイリターンの方針と位置づけることができる.」

セカンドオピオン後の経過:

セカンドオピニオンは当院とほぼ同意見だったが,造影CTで当院では指摘していなかった筋性部VSD(Fig. 3C)の指摘があった.家族は病態の理解を深め,当院での手術を望まれた.1歳3か月時にラステリ手術を施行した.術中筋性部VSDも確認しパッチ閉鎖を行った.三尖弁輪はやはり正常径より小さく右室容量負荷が過大となった際の対策として小さなASDを残した.再手術なく現在術後経過良好である.

3. 左心低形成症候群(HLHS),総肺静脈還流異常(TAPVC)

症例:在胎35週の胎児

経過:33週4日で切迫早産にて前医入院管理中にHLHSを疑われ,35週2日で当院に搬送された.搬送後の当院での胎児心エコーで,単心室,大動脈低形成,TAPVCと診断した.その時点で類似した疾患として,当院ではノーウッド手術,TAPVC修復術を同時に施行した症例を2例経験していた.1例目は,生後25日目に手術を施行したが,人工心肺から離脱できずECMO管理となり,離脱できず死亡した.もう1例は生後両側PABを施行し,ノーウッド手術,TAPVC修復術を施行し,生後3か月で両方向性グレン手術を施行した後,inter-stage deathとなった.文献上もTAPVCを合併したHLHSは稀であり4, 5),他施設での正確な成績は不明であった.複数の施設に問い合わせ,他施設で本症例と類似した症例でノーウッド手術,TAPVC修復を行い,その後フォンタン手術に到達し生存している症例があることを確認した.すでに35週で安全に母体搬送できる時間も限られており,時間をかけて定型的な形でのセカンドオピニオンを行うことも難しいため,簡潔に当院の成績,他院での伝聞した成績を家族にお話ししたところ,フォンタン到達例のある病院での治療を希望され,転院搬送した.

転院搬送後の経過:出生後に食道閉鎖症が見つかり,生後翌日に胃瘻造設術を,生後3日目に両側PABを,生後3か月でノーウッド,TAPVC修復術が施行された.

4. 混合型TAPVC,右室低形成,VSD, PS

症例:8か月 男児

主訴:チアノーゼ

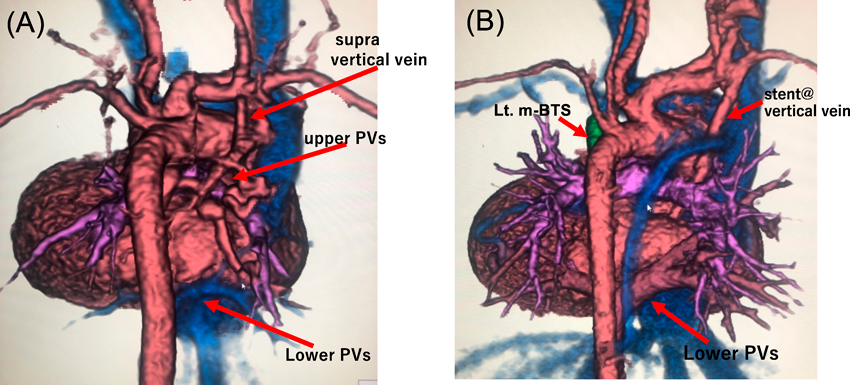

経過:出生直後,チアノーゼを認めて心疾患を疑われ当院に搬送となった.心エコー検査にて,混合型TAPVC,右室低形成,VSD, PSと診断し,生後2日目に造影CT(Fig. 5A)を行ったところ,外科治療介入が困難な肺静脈形態をしていた.しかし,チアノーゼが進行してきたため治療方針につきカンファレンスを行った.その結果,①TAPVC修復術を施行する,②体肺動脈短絡術を行う,③PSに対するバルーン拡大術を行う,④垂直静脈に対するバルーン拡大またはステント留置術を行う,という選択肢について検討し,まず比較的リスクの少ないと思われる③を選択し,生後2週でPSに対するバルーン拡大術を行った.しかしチアノーゼの改善はなく,生後1か月でBTシャント術を施行し,チアノーゼの改善を認め生後2か月で退院した.外来経過中に再度チアノーゼが進行し,生後4か月時に垂直静脈にステントを留置した.その後もチアノーゼが進行し,体格の成長を認めたので7か月時に再度造影CTを行ったところ,下肺静脈(Fig. 5B)の拡張を認め,垂直静脈ステント留置部の狭窄による末梢肺静脈の拡張が生じてきていると思われ,それにより外科的介入が行いやすい形態に変化していた.このためTAPVC修復術の方針を家族に伝えたところ,新生児期に手術不可能だが,本当に可能であるか疑問を抱き,家族がセカンドオピニオンを希望された.

セカンドオピニオンF:

「肝静脈に還流している肺静脈の手術介入を考慮する以外に現在の低酸素状態を改善する方法はない.チアノーゼの進行は垂直静脈の狭窄が関与しており,TAPVC修復術は容易とは言えないが,やらなければ改善する可能性はない.TAPVC修復術によって肺血流,チアノーゼがどのようになるか読みきれない血行動態なので,必要によっては開胸のまま数日間かけて肺血流調整の選択肢もありうる.」

セカンドオピオン後の経過:

家族はセカンドオピニオンののち当院での手術を希望し,TAPVCの手術を施行した.術後,チアノーゼは改善し在宅酸素療法2 L/minを施行したうえでSpO2 85%と前後となり外来経過観察可能となった.

患者への病状説明,治療方針の説明について,これまで述べてきたように複数の妥当な選択肢がある場合や施設間で成績の差異が認められる場合に,従来のインフォームドコンセントのようにある程度医療者が定めた回答に誘導するような医師患者関係では,患者サイド,医療者サイドの両方で必ずしも満足のいく結論が出せないことも考えられる.近年提唱される“shared decision making”という医師患者関係が,こういった場合に有効であると思われる.患者サイド,医療者サイド両方で現在入手できる情報を共有し,問題点を共有しながら,必ずしも医師が選択肢を誘導するのでなく,患者の意志を尊重しながら着地点を協力して探るといった方法である6, 7).

提示した1番目のccTGAの例は,治療の選択肢が複数あり方針の決定に難渋した例であったが,セカンドオピニオンを通して各施設の治療方針を伺った結果,当院を含めた5施設中,積極的にDSOを行う施設は1施設であった.今回改めて確立した治療方針がないことを再認識できたとともに,当施設の治療方針も妥当であると確認することができた.

2例目のTGA, PAの症例も同様に複数の治療の選択肢の決定に難渋した例だったが,セカンドオピニオンによって,患者家族,当院チームともに迷いなく治療方針を最終決定し診療をすすめることができた.また,当院では筋性部VSDを見逃しており,他施設からのセカンドオピニオンでの指摘により筋性部VSDについても適切な治療を行うことができた.

3例目のHLHS, TAPVCの症例は,自施設で良い結果が得られていない疾患だった.当院としても地域医療を担ううえで患者の選択をするべきではないが,ハイリスク症例に対して時間的猶予もない際に当院での成績,他院での成績等どこまでどのように話をするか,特に良好な生存例のない疾患の際には自施設の成績を伝えるべきであるが,家族の疾患に対する理解度にも幅があり,十分に信頼関係が構築できていないなかで説明を十分にすることが困難な症例であった.

最後の混合型TAPVC,右室低形成の症例では,経過中に当初の方針と違う治療方針に変更となったため家族は疑問を抱くことになった.本症例では治療の選択肢が他にあったわけではないので,治療に進むか,やめるかの選択であったが,セカンドオピニオンを行うことにより患者家族の手術への気持ちを後押しすることになった.

これらの経験はまさに,我々のチームと患者および家族の,治療困難例に対する“shared decision making”であった.セカンドオピニオンを求めることは患者や家族の金銭的,時間的コストの増大はあるが,結果的に,患者や家族が他院の方針との違いを理解することで疾患そのものや治療の困難さへの理解が深まり,同じ方針の場合もより納得した状態で治療に臨んでもらえるという効果も感じている.

セカンドオピニオンを送る側は,意図せずとも自施設の治療方針が他施設からの批判的吟味の対象となりえる.また,内科的治療と異なり外科的治療がセカンドオピニオンの対象となった際は,患者が治療方針の変更を希望された場合,セカンドオピニオンを送った施設から受けた施設への治療主体の変更が必要となる可能性が高い.その結果,セカンドオピニオンにより症例数の多い施設にさらに症例が集まる可能性がある.同じ治療方針の場合でも,非常にリスクが高い疾患においては自施設の成績について十分述べる必要性があるが,本来のセカンドオピニオンの趣旨から外れるものの,患者がより成績の良い施設を希望するのも当然である.

一方で,地域での医療の完結を目指すことが我々医療者の役割でもあり,自施設で治療が完結できない可能性が考えられるなかで我々はどこまで患者に説明を行うべきなのか,どこまでの情報共有を行うべきなのか,判断に苦慮することも多い.医療の現実として,都市部,地方で医療を提供できる環境が同一ではなく,疾患ごと,施設ごとの成績格差も存在しうる.セカンドオピニオンで意見が分かれるように,治療方針が必ずしも一つに絞られないなかで,日々我々は目の前の患者,疾患と対峙しなければならない.すなわち「不完全な状況の中でどうやって診療を進めるか?」といったことは永遠の課題である.

筆者がこのような困難な状況に立ち向かう時の拠り所としては,イギリスでのブリストル事件での報告書「Learning from Bristol」7)での記載が非常に参考になった.現在は容易に「Learning from Bristol」をインターネット上から手に入れ読むことができるが英文の長文であり読了することは容易ではない.日本語では古瀬彰先生が執筆された「医療の質の保証—ブリストルの遺産—」が,2006年に南江堂の雑誌「胸部外科」に連載されており,心臓血管外科会員は心臓血管外科学会ホームページからでも一読できる8–12).小児循環器外科医はもとより,小児循環器医療に関わる医療関係者に一読をお勧めする.ブリストル事件についての詳細は上記の記載に譲るが,この事件は1984年から1995年に,ブリストル王立小児病院において53人の小児が複雑心奇形に対する手術を受けて29人が死亡し,この事実を院内の麻酔科医が内部告発を行い,イギリスの社会問題へと発展した事件である.この事件後多くの点でイギリスでの医療制度の改革が成され,現在ブリストル王立小児病院の死亡率も国の水準に落ち着いている.この大改革で起きたことは不良な手術成績を外科医の個人責任に帰結せず,医療サービス全体の問題として改革し,「良くない医師の処分」から「良い医師に導くための指導と患者の保護」へとターゲットを変えたということである.

紆余曲折はあるが,イギリスではブリストル事件後も“Safe and sustainable review”という安全性と継続性を重視する取り組みを国全体で継続しており,我々日本小児循環器学会も見習うべきところが多々あると思われる.その報告書の中の,「安全な医療にとって必要な要素は,医療従事者の行為あるいは能力だけにとどまらない.物理的な環境,設備,人員配置,チームワーク,良好なコミュニケーション能力などもその要素である」,「過失を認め,教訓に学ぶというオープンな姿勢が重要で,患者に対して率直であるということは医療従事者の義務である」10)という記載は,様々な意味で我々の日常診療について参考となる.

院内カファレンス等では,年功序列が重視される日本社会では年長者の意見が重視されることが多いが,カンファレンスに参加する時点で年齢に関係なく我々は患者に対して一定の責任が生じる.手術成績は外科医の個人成績ではなく,施設の成績である.修練医の立場では,自分の意見がチームの治療方針に反映されず,上級医の意見が尊重される機会が多い.しかし自施設の治療方針に耐えず批判的吟味を行い,日々の治療方針に自問自答し,成績向上のために自分が何らかの役割を果たさなければ,患者に対して率直な態度とは言えない.自らが学会等で学んだことは活かされているのか,自施設の治療成績を省みて,他院に紹介する選択肢はどうなのか,修練医の立場でも患者さんにとってのベストの方針を日常診療に還元しなければ医療従事者としての責務を十分に果たしていないこととなる.また上級医自身も,若手医師が院内カンファレンス等で自分の意見を表出できているか,また若手の質問に対して上級医は論理的な解答を示すことができているか考えなければならない.