症例は7歳,男児.小学校1年時の学校心電図検診でQT延長を指摘されて,精査を希望して当科を受診した.失神やけいれんを含めて既往歴に特記すべき異常はなかった.また,生来発育・発達は正常で,言語獲得遅延や聴覚障害も指摘されたことはなかった.家族歴では,2歳上の姉が同じく学校心電図検診でQT延長を指摘されており,近医で経過観察されていた.その姉と両親に失神歴はなく,両親の職場の心電図検診ではQT延長を指摘されたことはなかった.初診時の心・肺理学所見に異常はなかった.

検査所見

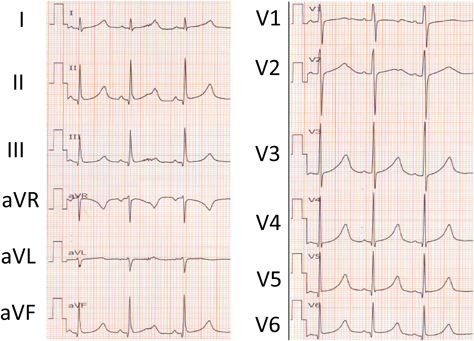

1)心電図(Fig. 1)

心拍数は71/分で,QTcはBazett補正式(B)0.48秒,Fridericia補正式(F)0.46秒であった.

2)トレッドミル運動負荷試験:Bruce法(Fig. 2)

安静時QTc(B)0.49秒及びQTc(F)0.45秒から,stage 3でQTc(B)0.55秒及びQTc(F)0.47秒へと軽度延長した.負荷試験中にTdPを認めなかった.

3)遺伝子検査

患児及び姉とともにKCNQ1遺伝子の1781番目の塩基がグアニンからアデニンに置換し,その結果594番目のアミノ酸がアルギニンからグルタミンに変換するミスセンス変異を認めLQTS 1型と診断した.両親の遺伝子検査に関しては同意を得られなかった.

その他,胸部レ線像,心エコー検査では異常を認めず,Holter心電図では有意な不整脈を認めなかった.

経過

本人や家族に失神の既往はないものの,トレッドミル運動負荷試験でQTのさらなる延長を認めたことから,水泳競技や長距離走等の強い運動のみ禁止する運動制限(学校生活管理区分D)とβ遮断薬(プロプラノロール; 30 mg/日=1 mg/kg/日,分3)の投与を開始した.

10歳1か月時に,夜間就寝後間もなく「ヒクッ,ヒクッ」と声を発し,家族が駆け付けると顔色不良で目の焦点が合わず流涎し,四肢が強直して呼びかけに反応のない状態であった.直ちに救急要請され,救急隊到着時には意識は回復し,当院搬送時も意識清明でけいれんもみられなかった.救急車で搬送中及び当院搬送時の心電図上不整脈を認めず,QTのさらなる延長もなかった.1泊入院の上Holter心電図を装着したが,TdPは検出されなかった.後日施行した非発作時脳波も異常はなかった.このエピソードにおいてTdPは同定されなかったがTdPの関与も完全には否定できず,当時成長に伴う急な体重増加に加え,怠薬傾向であったとの情報からプロプラノロールを60 mg/日(約1.5 mg/kg/日,分3)に増量して内服を徹底するよう指導した.

12歳1か月,中学校に入学後さらなる体重増加とバトミントン部への入部希望に対してプロプラノロールを70 mg/日(徐放製剤60 mg錠1錠+10 mg錠1錠)(約1.4 mg/kg/日,分2)に増量した.60 mg錠は朝食後,10 mg錠は午後の部活動を想定して昼食後に内服させた.入部前にトレッドミル運動負荷試験とHolter心電図を施行し,TdPを認めないことを確認した.しかし,10歳時の失神のエピソードについて小学校側から中学校側に情報提供されていたことから,バトミントンの練習や試合により発作の再発を強く懸念する中学校側が入部を断念するよう本人と両親に強い要望を示した.両親の依頼を受けた著者が部の顧問や学校職員らと複数回の面談を行い,一度もTdPは同定されていないこと,10歳時の失神のエピソードは運動に誘発されたものではないこと,それ以後プロプラノロールの服薬を順守していることを説明したが,最終的に柔軟体操やラケットの素振りのみの参加という極端に限定された,本人にとっては非常に不満の残る内容で了承された.

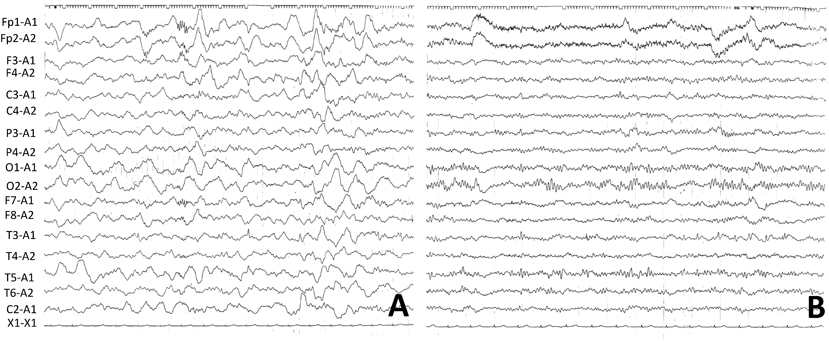

12歳4か月時に,前回同様夜間就寝時にうめき声を発していたため家族が駆けつけると,呼びかけに反応なく,両眼右方偏位,四肢強直,流涎を認めた.速やかに意識は回復し,救急隊到着時には意識清明で,搬送中及び搬送時に不整脈を認めなかった.後日施行した非発作時脳波で左側中心側頭部領域にspikeを認めた(Fig. 3).小児神経学専門医にコンサルトしたところ,本症例は局在関連てんかんを有し,2度の発作は2次性全般化した可能性を指摘された.抗てんかん薬の投与に関して両親,本人らと話し合い,発作の頻度が寡少で回復も速やかであったことから投薬せずに経過をみる方針となった.

2回目の脳波検査の結果を踏まえて,バドミントン部の練習内容について再度中学校職員らと面談を行った.2度の失神発作はLQTS1型の典型例とは異なること,意識回復が速やかであり,何ら神経学的後遺症を遺さず,TdTが同定されていないこと,さらには明らかな脳波異常を認めたことから原疾患に伴う心原性の発作ではなくてんかん発作であった可能性が高いことを説明した.複数回の面談の後,他の部員とのシャトルの打ち合い等,コートを利用しての練習の承諾を得ることができた.

以後プロプラノロール70 mg/日を維持したまま2年が経過し,就寝時,運動中などにおいて失神発作はみられていない.また,約6か月ごとに運動負荷心電図とHolter心電図を施行し,TdPは検出されていない.

本症例は,学校心電図検診でQT延長を指摘され,最終的に遺伝子検査でLQTS1型と診断された症例であるが,それまで失神やけいれんの既往がなく,家族内・親族にも突然死はいない.Prioriら5)のLQTSリスク層別化によれば,LQTS1型の男子で,QTc(B)0.48秒であることから,心事故が生じる可能性が30%未満の低リスク群に分類される.また,本症例のミスセンス変異部位(A594G)は,その実際の表現型を検討した報告について検索し得なかったものの,Shimizuら6)及びBarsheshetら7)のKCNQ1遺伝子変異部位別による心事故発生リスクを検討した報告によれば,心事故のリスクが膜貫通領域に比べて少ないC末端領域に存在する.以上から,本症例の心事故発生リスクは低いと推察され,かつトレッドミル運動負荷所見を考慮して,学校生活管理区分を「D」として指導した点は妥当であったと考えている8).プロプラノロールの投与については,本症例がスポーツ好きであり,可能な限り本人が望むスポーツをさせたいという両親の希望も勘案し,最終的に内服を強く希望されて投薬を開始した(β遮断薬の適応クラスIIa)9).

本症例の発作契機は就寝後間もない安静時であり,一般に水泳などの運動中に発作が多いとされるLQTS1型の発作契機としては非典型的である10).しかも失神発作からの回復が速やかで,発作直後の心電図ではQTのさらなる延長やTdTを認めていない.さらには2度目の発作間欠期脳波上,左側中心側頭部領域に局在したspikeが覚醒時と睡眠時に再現性をもって出現している.これらの臨床像と脳波所見に類似したてんかんとして,学童期の男子で,睡眠時に好発し,睡眠時脳波上中心側頭部領域にてんかん性活動波(ローランド発射)を認める局在関連てんかんの一つ,benign epilepsy with Rolandic or centro-temporal spikes(BECT)が知られている11).BECTでは口唇周囲~舌,咽・喉頭にかけての部分発作(sylvian発作)から全般発作に至ることも稀ではない.我々の症例の脳波所見は典型的なローランド発射と頻度,振幅,形態的に解離があるものの,発作時にうめき声や流涎を認めた点でBECTに類似した部分発作から2次性全般化して,強直性けいれんに至った可能性が考えられる.しかし,発作中の心電図や脳波が記録されていないことに鑑別上の限界があり,就寝中に心室細動を発症したLQTS1型の成人例の報告12)もあることから,我々の症例についてもTdPを完全には否定できない.発作時の脳波記録は現実的に困難な場合が多く,Takahashiら13) はloop recorderにより失神発作時のTdPを否定し,発作間欠時脳波から局在関連てんかんの二次性全般化と診断して抗てんかん薬を開始したLQTS3型の小児例を報告しており,我々の症例の発作頻度が増加傾向の際にはloop recorder植え込みによる検討が有用と思われる.

LQTSにてんかんを合併する頻度について,Andersonら14)の報告では,610例のLQTS症例のうち,68例(11%)にけいれんのエピソードを認め,そのうち40例が神経専門医にコンサルトされて29例に脳波検査を施行,最終的に10例(1.6%)のみてんかん性脳波異常を認めててんかんと診断された.610例中1型は285例含まれ,19例(6.7%)にけいれんのエピソードを認め,そのうち12例が神経専門医にコンサルトされて7例に脳波検査を施行したところ,2例(0.7%)にてんかん性脳波異常を認めててんかんと診断された.この検討では全例に脳波検査が施行されたわけではないが,LQTSにてんかんを合併する頻度は低いと結論づけている.ただし,けいれんのエピソードを有して脳波検査を施行した29例中10例(34%)がてんかんと診断されており,LQTS症例でけいれんを認めた場合には,脳波異常の有無を明確にし,神経専門医にコンサルトすることも重要と思われる.

次に,てんかん発作がLQTSに与える影響として,発作中一過性にQTが延長するとの臨床的な報告15, 16)や,さらに脳と心筋に同じイオンチャネル異常が発現し,てんかん発作に引き続いて重篤な不整脈を発症し,sudden unexplained death in epilepsyに至る一連の病態への関与を指摘する分子生物学的な報告があり17),てんかんと遺伝性不整脈はともにイオンチャネルパチーとして,臨床的にも分子生物学的にも重複する可能性が示唆されている.したがって,我々の症例についても今後の発作頻度によっては抗てんかん薬の投与を考慮すべきと考えている.抗てんかん薬については,日本神経学会てんかん治療ガイドライン18)から,部分発作にも全般発作にも有効とされるバルプロ酸を第一選択として考えている.我々が検索した限りではバルプロ酸のQT延長作用や催不整脈作用の報告はなく,LQTS症例に対しての安全性は高いと思われる.

最後に,本症例が中学校の運動部への入部を強く希望した際に,10歳時の失神のエピソードが中学校側の高い障壁となった.部活動中の失神や突然死を憂慮する中学校側の立場は理解しうるが,医学的な根拠のない運動制限は心身の成長期にある小児にとってけっして望ましい指導とは言えない.担当医は,本人と家族,学校側双方の希望や主張を十分に勘案し,発作の誘因を慎重に評価して適宜適切な運動管理指針を提案する義務を有している.

引用文献References

1) Ballardie FW, Murphy RP, Davis J: Epilepsy: A presentation of the Romano–Ward syndrome. Br Med J (Clin Res Ed) 1983; 287: 896–897

2) MacCormick JM, McAlister H, Crawford J, et al: Misdiagnosis of long QT syndrome as epilepsy at first presentation. Ann Emerg Med 2009; 54: 26–32

3) 一色亜美,三上万紀子,井上芳郎,ほか:「てんかん」で通院中にたまたまとったホルター心電図をきっかけに診断された先天性QT延長症候群の1例.Therapeutic Res 2010; 31: 1111–1113

4) 磯貝俊明,田中博之,高山 陽,ほか:20年前にてんかんと診断後,統合失調症を合併し,鑑別に難渋した先天性QT延長症候群の1例.心臓2013; 45: 1124–1128

5) Priori SG, Schwartz PJ, Napolitano C, et al: Risk stratification in the long-QT syndrome. N Engl J Med 2003; 348: 1866–1874

6) Shimizu W, Horie M, Ohno S, et al: Mutation site-specific differences in arrhythmic risk and sensitivity to sympathetic stimulation in the LQT1 form of congenital long QT syndrome. Multicenter study in Japan. J Am Coll Cardiol 2004; 44: 117–125

7) Barsheshet A, Goldenberg I, O-Uchi J, et al: Mutation in cytoplasmic loops of the KCNQ1 channel and the risk of life-threatening events. Implications for mutation-specific response to β-blocker therpy in type1 long-QT syndrome. Circulation 2012; 125: 1988–1996

8) 吉永正夫,泉田直己,岩本眞理,ほか:器質的心疾患を認めない不整脈の学校生活管理指導ガイドライン(2013年改訂版).日小児循環器会誌2013; 29: 277–290

9) 大江 透,相澤義房,新 博次,ほか:QT延長症候群(先天性・二次性)とBrugada症候群の診療に関するガイドライン.Circ J 2007; 71 (Suppl IV): 1205–1253

10) Crotti L, Celano G, Dagradi F, et al: Cogenital long QT syndrome. Orphanet J Rare Dis 2008; 3: 18

11) 伊藤 進,小国弘量:小児脳波.臨床神経生理学2014; 46: 378–386

12) 松本 真,小谷英太郎,吉田博史,ほか:就寝中に心室細動を発症した先天性QT延長症候群(LQT1)の1例.心臓2008; 40 (Suppl 3): 53–59

13) Takahashi K, Miyake A, Otsuka Y, et al: Diagnosis of epilepsy using an implatable loop recorder in a child with long-QT syndrome type 3. Pediatr Int 2013; 55: 251–253

14) Anderson JH, Bos JM, Cascino GD, et al: Prevalence and spectrum of electroencephalogram identified epileptiform activity among patients with long QT syndrome. Heart Rhythm 2014; 11: 53–57

15) 西口将之,嶋 緑倫,高橋幸博,ほか:発作時にQTc延長を認めた後頭葉てんかんの1男児例.脳と発達2002; 34: 523–527

16) Kändler L, Fiedler A, Scheer K, et al: Early post-convulsive prolongation of QT time in children. Acta Paediatr 2005; 94: 1243–1247

17) Noebels JL: Isolating epilepsy genes and their comorbidities. Epilepsy & Seizure 2010; 3: 72–83

18) 日本神経学会「てんかん治療ガイドライン」作成委員会編:小児・思春期のてんかんと治療.東京,医学書院,2010, pp 40−48